Agir pour l’équilibre économique d’exploitation

des Réseaux d’Initiative Publique

dans un environnement régulé

Nous, élus locaux, défendons en Nouvelle-Aquitaine un service public de la fibre de qualité, efficace et scrupuleux quant à l’usage de l’argent public au profit de l’intérêt général des usagers et citoyens

Nos constats, notre démarche

L’essentiel de notre démarche

La notion d’exploitation d’un réseau de fibre optique consiste schématiquement à en permettre l’accès aux opérateurs commerciaux afin qu’ils puissent proposer leurs services (téléphonie, Internet, TV…) aux usagers finaux, leurs clients abonnés. Elle comprend notamment le raccordement de l’abonné final à ce nouveau réseau fibre et la maintenance du réseau, en cas de panne.

Or, actuellement est-il acceptable que les Opérateurs commerciaux nationaux (OCEN) :

-

- usagers de notre réseau public fibre FTTH rural,…/…

- Construit et financé initialement à 100% par des fonds publics,

- « Co-financé » par certains OCEN à hauteur de 501 euros la prise pour 40 ans (droit d’usage irrévocable (IRU)) soit… 1,04 euros par mois et par prise,

- alors que le coût moyen d’une prise sur notre zone rurale est de 1 800 euros environ (marchés publics)

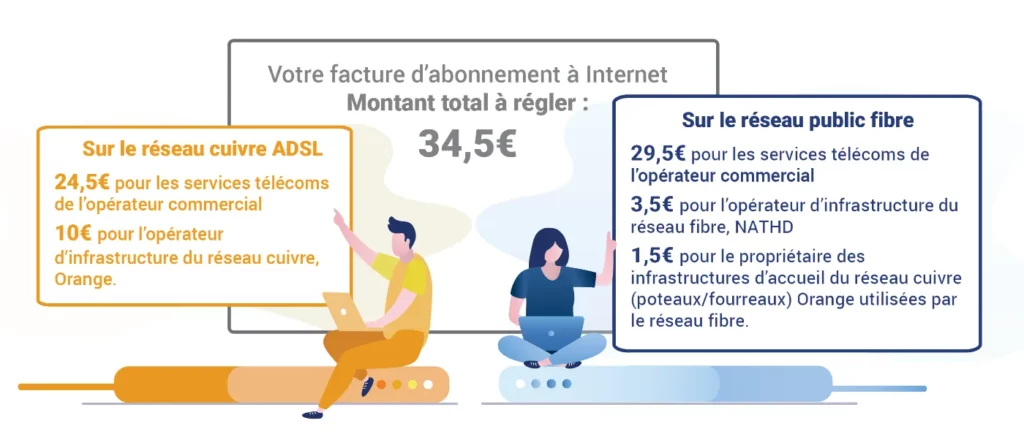

- …/… payent 5 euros environ en exploitation pour leur permettre de fournir leurs services à leurs clients…

- sachant que sur ces 5 euros, près de 1,5 euros sont déjà reversés à l’opérateur d’infrastructure cuivre pour le droit d’usage à son infrastructure d’accueil (poteaux, fourreaux existants) via le contrat d’accès aux installations de génie civil et d’appuis aériens d’Orange (« contrat d’accès au Génie Civil sur la Boucle Locale d’Orange » dit « GC-BLO »).

- alors qu’ils payent actuellement plus de 10 euros à l’opérateur d’infrastructure cuivre dans le cadre du dégroupage pour offrir de l’ADSL via un réseau cuivre obsolète dont Orange, le propriétaire, a annoncé sa disparition à court terme (décommissionnement 2030)

- …avec in fine un tarif usager final identique entre des services haut-débit ADSL et très haut débit FTTH ?

- usagers de notre réseau public fibre FTTH rural,…/…

En effet, la problématique de NATHD, (OI) Opérateur d’Infrastructure fibre public, dans le cadre de sa démarche de service public, est structurellement partagée par l’ensemble des réseaux d’initiative publique (RIP) au-delà des modèles économiques et juridiques choisis (DSP concessive, Affermage…).

-

- Le constat est qu’au-delà des investissements publics initiaux de construction (1,4 Milliard en Nouvelle-Aquitaine) du réseau public qui couvre 100% des habitants à la suite d’une carence du secteur privé à mailler les territoires, le fonctionnement actuel du modèle économique public de l’exploitation/maintenance du réseau FTTH génère un déficit financier structurel, et donc un déséquilibre qui va à l’encontre de la règle d’or d’équilibre budgétaire pour les collectivités.

- Son origine se trouve au final dans la dépéréquation nationale totale des coûts d’exploitation en zone rurale qui entraine un réel transfert de charges de l’État vers les collectivités.

- Ces éléments ont été démontrés dans le cadre plus large d’une étude AVICCA/FNCCR sur le sujet regroupant une vingtaine de RIP. Ainsi, celle-ci, fondée sur une actualisation du modèle économique ARCEP de 2015 qui prévoyait les conditions financières d’intervention des collectivités dans le domaine de l’exploitation de la fibre rurale, a abouti à un coût moyen sur 20 RIP de 7,4€/mois. En ce qui concerne NATHD, un des RIP les plus ruraux, le tarif serait de 8,11€/mois à périmètre constant.

- Or, le modèle ARCEP pris en compte par l’étude n’intègre pas l’ensemble des coûts nouveaux supportés par les RIP depuis cette époque (déficits liés aux raccordements, à la mauvaise qualité des infrastructures d’accueil du cuivre, aux adductions des maisons neuves, travaux non-financés nationalement depuis l’absence du « service universel » existant jusque-là pour le téléphone…).

Cet effort national autour de l’équilibre économique du modèle des RIP doit être justement réparti entre les différentes parties prenantes, à savoir l’État, les collectivités, les opérateurs d’infrastructure mais aussi les opérateurs commerciaux et les usagers. Cette étape est absolument indispensable et constitue un préalable à tout autre sujet, dans la mesure où de la santé financière équilibrée des RIP dépendront les autres problématiques liées à l’environnement, à la sécurité des réseaux, à leur entretien, à la qualité des services, mais aussi à leur résilience…

En conséquence, dans un contexte national figé (absence de fonds de péréquation, absence de service universel pour les immeubles neufs, jeu des acteurs privés…), les collectivités locales impliquées dans le projet NATHD ont donc décidé à l’unanimité, dans le cadre de leurs prérogatives de service public, de procéder unilatéralement auprès de leurs usagers opérateurs commerciaux à une augmentation :

-

- des tarifs récurrents d’exploitation pour les porter à 9,90 euros par mois et par prise (ou 17,63 en location passive),

- des tarifs de rémunération des raccordements afin de tendre vers les coûts constatés en zone rurale de la Nouvelle-Aquitaine, à savoir de les porter à 358 euros en mode forfaitaire ou 3,29 euros en mode lissé par mois et par prise.

- L’objectif est ainsi de pouvoir équilibrer notre modèle de service public de la fibre et d’assurer une péréquation territoriale non prévue au niveau national. En cas de baisse des coûts d’exploitation, ces tarifs seront revus à la baisse.

- Il ne doit pas avoir d’impact sur la fixation par les OCEN du tarif final payé par le consommateur final, sauf à considérer que les structures financières mises spécifiquement en place dans la fibre par la majorité des OC aient vocation à alimenter des marges anormales chez ces acteurs privés. Nous assisterions alors à un flux d’argent public absorbé par ces acteurs de manière indue et contestable au niveau concurrentiel.

En détail

En 2013, la France lance le Plan France THD avec pour ambition le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire d’ici à 2022. En 2021, un réajustement de ce plan est opéré par l’État : « Le Plan France Très Haut Débit (PFTHD) sera poursuivi et amplifié pour accélérer le déploiement de la fibre optique partout sur le territoire et parvenir à sa généralisation, au plus tard fin 2025. La mesure vient compléter les investissements du PFTHD afin de s’assurer que tous les Français, notamment ceux qui habitent en zone rurale, pourront bénéficier du meilleur de la connectivité numérique au domicile ou au travail ».

NATHD, Société Publique Locale fonctionnant en quasi régie, a été créée en 2015 pour intervenir sur les zones les plus rurales de la Région Nouvelle-Aquitaine délaissées par les opérateurs. NATHD s’est inscrite dans le cadre du plan France Très Haut Débit 100% fibre et des lignes directrices de l’ARCEP de décembre 2015 sur la « Tarification de l’accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique déployés par l’initiative publique ». Sur le fondement de ses remontées opérationnelles, NATHD est porteur depuis 2021 auprès de l’ARCEP et du Gouvernement d’une démarche visant une revalorisation de ces tarifs d’usage de la fibre dans un objectif d’équilibre du projet public. À ce titre, NATHD est l’interlocuteur idéal en tant qu’opérateur d’infrastructure 100% public, orienté vers les coûts et maitrisant ses charges et ses recettes.

Une série de constats identifiés depuis plus de 2 ans et toujours pas de solutions opérationnelles…

Un certain nombre de constats dans le domaine de la fibre confirment l’intérêt majeur de l’initiative publique en ce domaine et sa réussite : permettre l’accès à la fibre en zones rurales comme en zones denses en tant que service public de la fibre. Il ne faut toutefois pas occulter une réalité opérationnelle plus sombre en matière d’exploitation de ces réseaux en zones rurales, à savoir des prix d’accès au réseau par les opérateurs commerciaux figés et inadaptés et des coûts dépéréqués au détriment de la ruralité. NATHD en sa qualité d’opérateur d’infrastructure public est en mesure d’analyser l’ensemble de ses flux financiers afin que des solutions soient apportées opérationnellement.

1- Sans cette initiative publique, il n’y aurait jamais eu de services THD dans les zones les plus rurales et le Plan France Très Haut Débit n’aurait pas été respecté. À date, il s’agit au total de plus de 600 000 bâtiments éligibles, soit plus d’1 million de personnes qui peuvent actuellement accéder à la fibre : un succès !

2- La commercialisation au global est plutôt bonne : 50% de taux de commercialisation en moyenne sur le marché pertinent et demain (horizon 2030), par une décision d’Orange qui retirera son réseau cuivre (ADSL), notre réseau public sera le seul à permettre un accès à Internet THD (téléphonie, TV…). L’aléa de commercialisation sera donc fortement réduit d’ici 2030, même si les efforts en cours pour anticiper et accompagner cette situation sont lourds sur le terrain : pédagogie des administrés, des élus…, relances commerciales.

3- Des coûts d’exploitation structurellement déficitaires : des revenus figés nationalement et des coûts dépéréqués au détriment des zones rurales : les opérateurs commerciaux nationaux payent un tarif récurrent d’environ 5€ par abonnement par prise et par mois pour accéder à notre réseau public et ainsi proposer leurs services fibre THD aux habitants (usagers finaux). Ce montant, imposé actuellement, est inférieur de moitié à ce que ces mêmes opérateurs payent pour accéder au réseau cuivre pour vendre de l’ADSL (dégroupage), soit 10€ !!

- C’est un sujet d’autant plus important du fait que NATHD est orientée vers les coûts.

- C’est un sujet d’autant plus sensible que nous nous devons, en qualité de collectivités locales, d’assurer un équilibre budgétaire (« règle d’or budgétaire »).

- C’est l’analyse au final d’une dépéréquation.

Une dépéréquation de l’exploitation-Maintenance insoutenable économiquement en ruralité qui se traduit par un transfert de charge du national au local

En prenant de la hauteur, nous assistons d’une part à une dépéréquation du fonctionnement du secteur des télécommunications et d’autre part à un transfert anormal de charges financières de l’État vers les collectivités :

1- Historiquement, avant l’ouverture à la concurrence, le secteur public des télécoms se caractérisait par :

- Une péréquation au niveau national de la construction du réseau cuivre DGPT (Direction Générale des P&T/France Télécom).

- Une péréquation au niveau des offres commerciales (offres uniques, monopole).

- Une péréquation au niveau national au titre de son exploitation/maintenance par France Télécom établissement public.

2- A l’ouverture à la concurrence en 1998, qui aura permis un foisonnement d’acteurs et d’offres profitables aux usagers, le secteur des télécoms reposant pour beaucoup sur l’infrastructure dégroupée d’Orange (dégroupage du cuivre pour permettre un accès ADSL) a conservé :

- Une péréquation au niveau national du réseau cuivre déjà construit (France Télécom SA puis Orange)

- Une péréquation au niveau des offres commerciales concurrentielles (marché national de l’ADSL et concurrence par les services et les prix)

- Une péréquation au niveau national au titre de son exploitation par Orange avec un accès à son infrastructure rémunéré au titre du dégroupage à un tarif actuellement proche de 10€.

3- Avec l’arrivée de la fibre, qui est collectivement en passe d’être un succès, on assiste à une modification de ces principes :

- Une dépéréquation nationale partielle au niveau de la construction des réseaux fibres, laissée à l’initiative privée dans les zones denses et rentables, et laissée à l’initiative publique dans les zones non denses et non rentables : l’action de l’État (Plan France THD) et ses financements représentent environ 1/3 de l’investissement initial et de l’effort national, quand la participation des collectivités représente les 2/3, avec une proportion quasi inexistante provenant de l’Europe.

- Une péréquation au niveau des offres commerciales concurrentielles (marché national de la fibre à un tarif identique à celui de l’ADSL – concurrence par les services et les prix -) avec un tarif d’accès à l’infrastructure publique identique imposé au niveau national.

- Une dépéréquation totale au niveau national, au titre de l’exploitation du réseau fibre, les revenus tirés de sa location étant nationaux, décorrélés des coûts réels d’exploitation et dont le constat actuel est qu’ils sont bien supérieurs en zones rurales qu’en zones denses :

- Exploiter et maintenir un réseau sur des centaines de km, en partie aérien, en Creuse, en Corrèze ou dans les Landes coûte bien entendu plus cher que son exploitation dans la métropole bordelaise, c’est une évidence !

- Raccorder des usagers dans des immeubles de centre-ville coute beaucoup moins cher que dans des habitats diffus en Charente ou dans le Périgord.

- Utiliser les infrastructures cuivre (spécialement dégradées en zone rurale) moyennant finances (contrat GCBLO) constitue un élément imparfait de péréquation puisqu’au final, on constate que son périmètre d’action laisse la porte ouverte à de nombreuses interprétations, toujours au détriment des collectivités qui doivent assumer les nouveaux coûts pour assurer le service public (réparations des infrastructures refusées par son propriétaire, câbles en pleine terre…). Au final, elles payent deux fois, d’autant qu’une partie du tarif récurrent d’exploitation (environ 5€) est fléché pour répondre au financement de l’accès à cette infrastructure : 1,5€… Il ne reste donc qu’environ 3,5€ pour couvrir les frais d’exploitation en zone rurale !!!

Cette situation est valable quel que soit le modèle économique utilisé par les collectivités (DSP concessive, DSP affermage , Régie…). Le phénomène peut certes être moins visible avec un opérateur d’infrastructure privé (DSP Concessive, DSP affermage) qui en pratique aura vocation à susciter l’octroi de différents types de subventions publiques pour équilibrer son modèle, tant au début du contrat qu’en cours de vie du contrat. Il peut aussi abandonner la construction/exploitation des prises les plus onéreuses, rejoignant ainsi les positions de certains acteurs privés estimant qu’il est « irréaliste » de couvrir 100% du territoire en fibre optique, contrairement aux objectifs du Plan France Très Haut Débit.

Conséquence directe : nous assistons à un transfert de charges financier de l’effort national (État/péréquation nationale) vers les collectivités locales dans un environnement général économique et financier plus que contraint (budgets, inflations, taux bancaires) et devant au surplus assumer le financement à hauteur des 2/3 de la construction du réseau Fibre : ceci n’est pas acceptable.

Le schéma juridico financier du projet NATHD, proche d’une quasi régie, permet d’isoler stricto sensu ces coûts pris globalement. Le modèle retenu fonctionne bien, est vertueux et vise à être « autoportant » économiquement, dans la mesure où la rentabilité n’est pas l’objectif de cette démarche de service public, mais seule l’efficacité est recherchée à tous les niveaux (mutualisation, relations avec le sous-traitant, les opérateurs commerciaux, avec les territoires et les élus locaux, qualité des raccordements,…).

1- Constat d’un déséquilibre initial du modèle économique des opérateurs d’infrastructure publics depuis 2015

En se concentrant exclusivement sur ses coûts d’exploitation et en excluant toute la partie liée aux investissements de premier établissement, nous constatons des flux financiers asymétriques à tous les niveaux :

- Le coût moyen de la prise se situe autour de 1 800€ sur la base des marchés publics passés.

- Le financement initial de ces prises (premier établissement : 1,4 milliard d’euros) est réparti généralement ainsi : 1/3 État ; 1/3 Départements et EPCI ; 1/3 Région basé sur des subventions publiques (Europe marginal) auxquelles s’ajoutent des avances remboursables des collectivités ou de la dette bancaire pour préfinancer les 500€ de cofinancement.

- L’estimation des grandes masses de flux financiers est la suivante :

Ventilation des principales charges totales à horizon 2030 (Date d’arrêt du réseau cuivre annoncée par Orange) :

-

- 25% de sous-traitance d’exploitation (marché public de Concession de service) ;

- 25% raccordements finaux (contrats STOC principalement) ;

- 15% de location des infrastructures du cuivre (GCBLO) ;

- 10% de frais de vie du réseau (marchés publics de travaux) ;

- 8% charges d’intérêt d’emprunt (avance des recettes et des subventions FSN) ;

- 7% adductions immeubles neufs (marchés publics de travaux post service universel).

Ventilation des recettes totales à horizon 2030 :

-

- Recettes générales hors co-financement et hors raccordement (Récurrent et location par prise) : 70% ;

- Recettes de raccordement : 23% ;

- Subventions FSN raccordement : 2% ;

- Participation des Opérateurs co-financeurs à la vie du réseau (enfouissements/dévoiement) : 2% ;

- Participations des usagers aux adductions de maisons neuves : 3%.

2- Émergence d’un déficit structurel :

- Déficit net global total à horizon 2030 (arrêt du réseau cuivre) : si rien n’est fait, 27% des charges actuelles d’exploitation seraient couvertes uniquement par l’action publique locale via un complément de financement au-delà même des questions de gestion de trésorerie.

- Déficit par ligne économique, à savoir des opérations aux flux financiers croisés (recettes et charges) :

Raccordements : si l’on soustrait aux charges de réalisation des raccordements (hors adductions neuves) les subventions FSN dédiées et les recettes des raccordements payées par les opérateurs commerciaux jusqu’en 2030, le reste à charge pour l’opérateur d’infrastructure public est de près de 40%, dont près de 5% correspondant à des raccordements non pris en charge actuellement et en pratique par le contrat GCBLO. Ce déficit participe à plus de 30% du déficit net global de NATHD.

Vie du réseau (enfouissements/dévoiements/extensions/densifications) : si l’on soustrait la participation contractuelle théorique des opérateurs commerciaux cofinanceurs à ces coûts, le reste à charge pour l’opérateur d’infrastructure public est de 90% !! Ce déficit participe à hauteur de près de 20% du déficit net global de NATHD.

Adduction neuves non compensées par le Service Universel : si l’on soustrait la participation des usagers finaux pour la part au droit du terrain des charges des réalisations d’adduction de bâtiments neufs, le reste à charge pour l’opérateur d’infrastructure public est de près de 70%. Ce déficit participe à hauteur de près de 20% du déficit net global d’exploitation de NATHD.

En conclusion

Le constat d’un déficit structurel récurrent des réseaux d’initiative publique (RIP) en zone rurale et en matière stricto sensu d’exploitation/maintenance est démontré par NATHD. Nous y travaillons encore. L’année dernière, dans le cadre d’une étude AVICCA/FNCCR menée par le cabinet TERA regroupant une vingtaine de RIP, ce constat était également identifié clairement. Une évolution tarifaire calculée à périmètre constant des lignes directrices de l’ARCEP de 2015 devrait au cas de NATHD amener à une réévaluation mécanique de 8,11 €. Or, c’est sans compter les évolutions et diverses contraintes pesant nouvellement sur le RIP représentant plus de 20% de besoin de financement complémentaire pour juste équilibrer l’exploitation, et ce, en dehors d’un ajustement des coûts de raccordement.

Chaque semaine qui passe accroit ce déficit structurel qui ne pourra en aucun cas être rattrapé dans le temps. Cet effort national autour de l’équilibre du modèle des RIP doit être justement réparti entre les différentes parties prenantes à savoir, l’État, les collectivités, mais aussi les opérateurs commerciaux et les usagers.

Cette étape est absolument indispensable et constitue un préalable à tout autre sujet dans la mesure où de la santé financière équilibrée des RIP dépendront les autres problématiques liées à l’environnement, à la sécurité des réseaux, à leur entretien, à la qualité de services mais aussi à leur résilience.

Nous défendons un service public de qualité, efficace et scrupuleux quant à l’usage de l’argent public au profit de l’intérêt général des usagers et citoyens. Nous ne pouvons laisser perdurer cette situation qui n’a que trop duré au niveau national.

En conséquence, dans un contexte national figé (absence de fonds de péréquation, absence de service universel pour les immeubles neufs, jeu des acteurs privés…), les collectivités locales impliquées dans le projet NATHD ont donc décidé à l’unanimité, dans le cadre de leurs prérogatives de service public, de procéder unilatéralement auprès de leurs usagers opérateurs commerciaux à une augmentation :

- des tarifs récurrents d’exploitation pour les porter à 9,90 € par mois et par prise

- des tarifs de rémunération des raccordements afin de tendre vers les coûts constatés en zone rurale de la Nouvelle-Aquitaine à savoir de les porter à 358 € en mode forfaitaire ou 3,29 € en mode lissé par mois et par prise.

L’objectif est ainsi de pouvoir équilibrer notre modèle de service public de la fibre et d’assurer une péréquation territoriale non prévue au niveau national. En cas de baisse des coûts d’exploitation, ces tarifs seront revus à la baisse.